(图片来源:Nat. Chem.)

正文

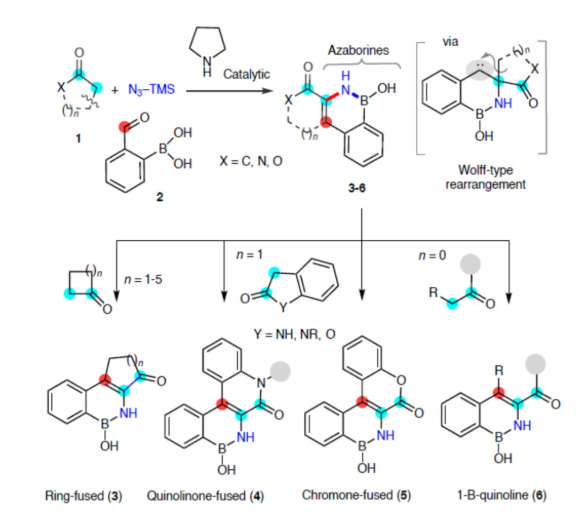

在药物设计中,对优势分子骨架进行多样化修饰以改善物化性质是开发新药候选化合物的关键所在。为实现核心骨架的定向结构转化,通常需要从头进行多步合成,从而降低整体合成效率并延长研发周期。近年来,生物电子等排体替换化学已成为修饰现有生物活性化合物的重要工具,该技术能系统性地调控相关化合物的整体药理活性。此外,通过构建与C=C键电子等排的共价B-N键来创制新型含硼杂环化合物,已引发合成化学、药物化学及材料化学领域研究者的广泛关注。特别是,苯并氮杂硼烷,这是一类硼氮杂环,作为萘类化合物的独特BN等排体(Fig. 1a)。与母体萘分子相比,这类化合物通常表现出更优的治疗特性,如增强的代谢稳定性和水溶性(Fig. 1b)。尽管BN等排体展现出巨大潜力,但目前报道的合成策略仍十分有限,且存在一定局限性。此外,目前大多数研究进展集中在BN-1,2-氮硼杂萘(亦称2,1-硼氮杂萘)异构体的合成上。相比之下,区域-反转结构BN-2,1-氮硼杂萘(或1,2-硼氮杂萘)类似物的制备方法仍处于待开发阶段,其最早由崔春明团队在2015年进行相关的研究,涉及苯乙基亚胺、丁基锂与卤代硼烷反应以及亲电环化的过程(Fig. 1c)。此外,尽管BN-2,1-氮杂硼萘通常存在底物范围有限且需要苛刻反应条件的问题,但已报道了其双组分合成策略。在这些方法中,2-甲酰基苯硼酸通过与α-氨基酯或羰基化合物发生醛缩或Wittig型反应,实现了非外围(non-peripheral)氮杂硼环的合成。2024年,董广彬团队开创性地报道了一种三组分两步法制备单环1,2-氮杂硼环的方法,涉及环丙基酮与胺形成亚胺,并在ZnBr2-催化下与二溴化硼进行开环的过程(Fig. 1d)。近日,Ravindra Kumar团队报道了一种酮类化合物、2-甲酰芳基硼酸与TMSN3的有机催化三组分偶联反应,合成了一系列BN-2,1-氮杂硼萘衍生物,涉及环烷酮或酮的[1,2]-迁移和扩环的过程(Fig. 1e)。欢迎下载化学加APP到手机桌面,合成化学产业资源聚合服务平台。

(图片来源:Nat. Chem.)

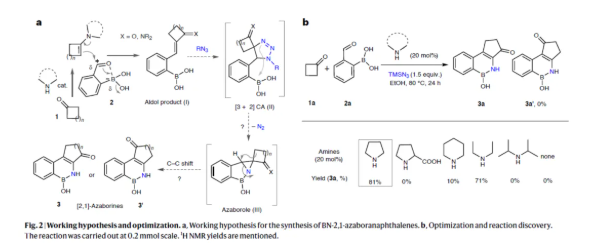

最初,作者假设了一种合成BN-2,1-氮杂硼萘衍生物的过程(Fig. 2a)。酮类化合物(1)与苯硼酸2的活性甲酰基团通过亚胺/烯胺催化形成羟醛缩合中间体(I)。叠氮化物可能会通过[3+2]环加成反应引入到活化的烯烃(I)中,形成螺环二氢三唑(II)。通过进一步的释放氮气,可生成稳定的B–N键。由于环张力作用,后续会通过[1,2] C–C重排形成[2,1]-苯并氮硼杂环化合物(3和3′)。该过程也可能通过螺环氮丙啶的形成途径实现。通过对反应条件的优化后发现(Fig. 2b),当以环丁酮(1a)、2-甲酰基苯基硼酸(2a)作为底物,TMSN3(1.5 equiv.)作为叠氮源,吡咯烷(20 mol%)作为催化剂,在EtOH溶剂中80 oC反应24 h,可以81%的收率得到环戊酮稠合[2,1]-氮硼杂环化合物产物3a。

(图片来源:Nat. Chem.)

在获得上述最佳反应条件后,作者对合成环稠合[2,1]-氮硼杂环化合物的底物范围进行了扩展(Table 1)。首先,几种不同环尺寸(n = 5-9)的环酮,均可顺利进行反应,获得相应的产物3a-3e,收率为25-77%。其次,2-吲哚酮可进行1C扩环反应,得到喹啉酮稠合氮硼杂环产物4a-4h,收率为84-90%。此外,2-苯并呋喃酮,也是合适的底物,获得相应的香豆素环稠合氮硼杂环产物5a-5c,收率为52-65%。

(图片来源:Nat. Chem.)

紧接着,作者对合成苯并氮硼杂环化合物的底物范围进行了扩展(Table 2)。首先,不同取代的脂肪酮底物,均可顺利进行反应,获得相应的产物6a-6g,收率为30-74%。一系列不同电性取代的芳基酮、杂芳基酮以及稠环芳烃酮,也能够顺利进行反应,获得相应的产物6h-6v,收率为45-90%。其次,不同电性取代的2-甲酰基芳基硼酸,也与体系兼容,获得相应的产物6w-6zc,收率为64-75%。当以1,4-和1,3-二乙酰苯为原料时,可分别获得双氮硼杂环产物6zd(收率为76%)和6ze(收率为65%)。此外,除了上述的氢迁移外,该策略还可实现芳基与烷基的迁移,获得相应的产物6zf-6zm,收率为30-72%。值得注意的是,该策略成功实现了天然产物与药物分子的后期衍生化,如齐拉西酮、降樟脑和雌酮,获得相应的衍生物7a-7c,收率为38-70%。

(图片来源:Nat. Chem.)

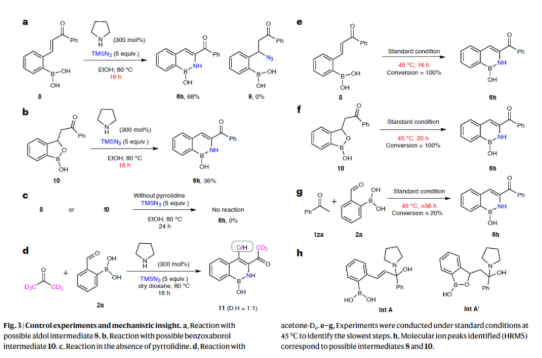

随后,作者对反应的机理进行了研究(Fig. 3)。首先,醛醇中间体8在标准条件下,可以68%的收率得到目标产物6h,且未生成Michael加成叠氮产物9(Fig. 3a)。同时,由查耳酮/醛醇产物8生成的苯并噁硼戊环中间体10在标准条件下,也可以36%的收率得到目标产物6h(Fig. 3b)。因此,化合物8可能是形成目标产物6h的主要中间体,甚至是唯一的中间体。然而,在体系中无吡咯烷时,中间体(8或10)均未能生成目标产物6h,从而表明了吡咯烷在后续步骤中具有重要的作用(Fig. 3c)。其次,氘代实验结果表明,丙酮-D6的CD3基团发生了[1,2]-氘转移(Fig. 3d)。此外,化合物8、10与1za/2a分别在标准条件下(45 oC)进行的对照实验结果表明,中间体(8或10)的形成过程,可能是该方法中最慢的步骤(Fig. 3e-3g)。同时,通过HRMS分析,进一步证明了反应过程中形成了中间体8和10(Fig. 3h)。

(图片来源:Nat. Chem.)

最后,作者进行了相关的理论计算的研究,并提出了一种合理的反应机理(Fig. 4)。首先,在吡咯烷存在下,原位形成亚胺离子中间体A。亚胺离子中间体A中的烯基单元与TMSN3进行1,3-偶极环加成反应,生成螺二氢三唑中间体B。DFT计算表明,TMSN3加成的区域选择性主要受动力学控制。由于硼的亲电性质,中间体B可形成B-N键,通过消除Me3Si-OH,生成桥联型中间体C。随后,具有张力以及不稳定的二氢三唑环中间体C进行开环,并释放氮气,从而生成卡宾或重氮型中间体D,其可继续进行[1,2]-C-C或C-H迁移,类似于Wolff-型重排,生成中间体E。[1,2]-迁移是由热力学稳定的中间体E的形成所驱动的。最终,中间体E经水解后,获得目标产物。

(图片来源:Nat. Chem.)

总结

Ravindra Kumar团队报道了一种全新的有机催化策略,实现了非张力环状酮(n = 4-8)的扩环反应,并通过Wolff-型重排完成了[2,1]-苯并氮硼杂环化合物的模块化合成。该策略利用环状酮、2-甲酰基硼酸和TMSN3作为外源单一氮源,高效构建了环稠合[2,1]-苯并氮硼杂环化合物的三组分合成体系。该策略同样适用于非环状酮,通过氢、芳基和烷基的[1,2]-迁移反应生成BN萘环等排体。该反应具有高效且可扩展性,广泛的底物范围及优异的官能团兼容性,特别适用于将优势骨架和药物分子修饰为潜在高价值的氮硼杂环类似物。该方法不仅丰富了BN杂环化学的工具箱,也为药物发现中的分子编辑和生物等排体替换提供了新思路。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn