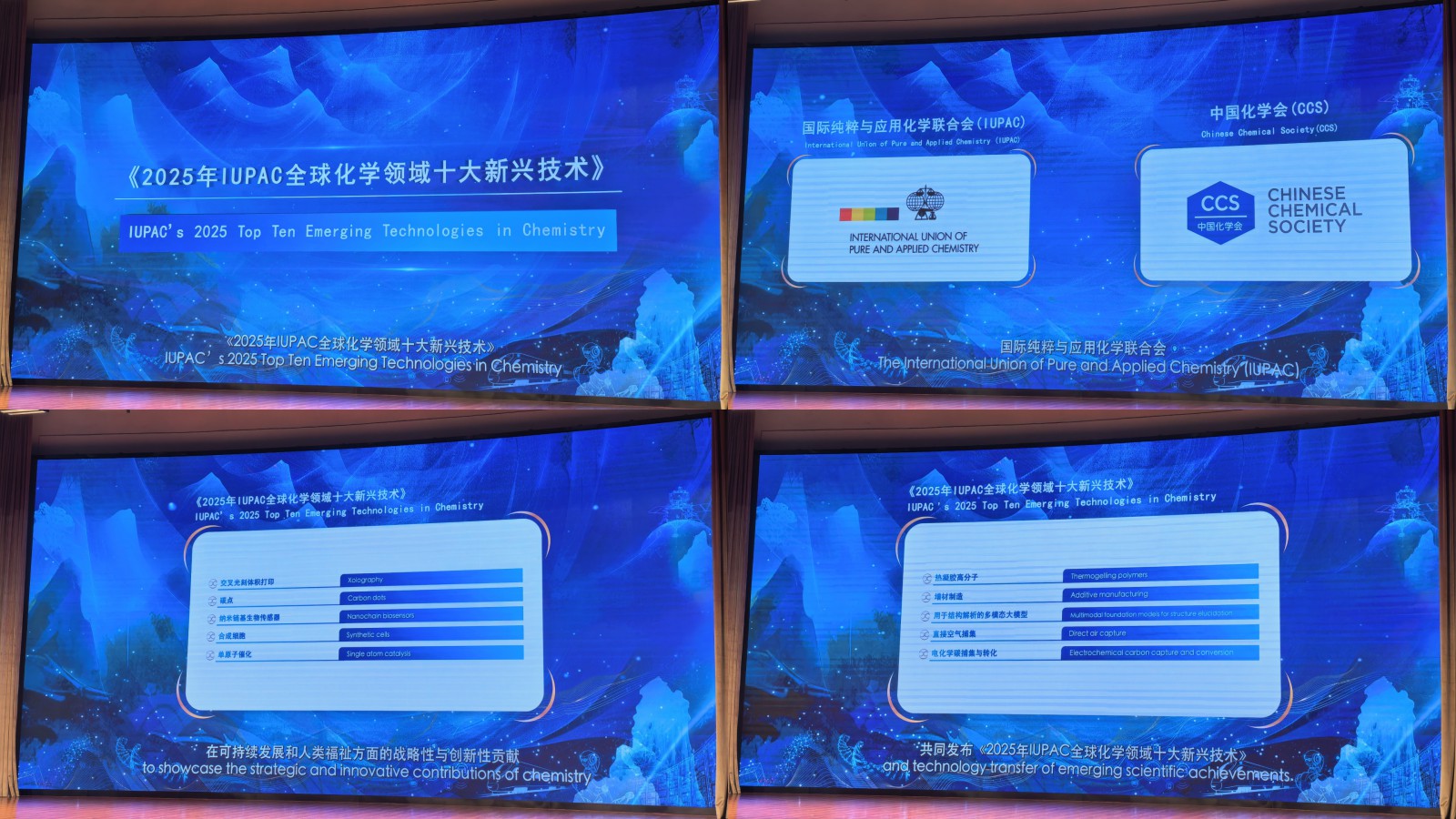

2025年度化学领域十大新兴技术

·Xolography(交叉光刻体积打印)

·Carbon dots(碳点)

·Nanochain biosensors(纳米链基生物传感器)

·Synthetic cells(合成细胞)

·Single atom catalysis(单原子催化)

·Thermogelling polymers(热凝胶高分子)

·Additive manufacturing(增材制造)

·Multimodal foundation models for structure elucidation(用于结构解析的多模态大模型)

·Direct air capture(直接空气捕集)

·Electrochemical carbon capture and conversion(电化学碳捕集与转化)

发布现场照片

此次发布旨在展示化学及化学家在可持续发展和人类福祉方面的战略性与创新性贡献,推动新兴成果的商业化应用和技术转移。本年度入选的技术涵盖能够应对气候危机、推动可持续供应链转型,以及为人类健康提供创新解决方案的前沿技术。

今年入选的技术中,“单原子催化”“纳米链基生物传感器”“合成细胞”“热凝胶高分子”和“用于结构解析的多模态大模型”等,均有来自中国科研团队的工作贡献。希望“化学领域十大新兴技术”的遴选与发布能引起中国科技界的广泛关注、支持和参与。

自2019年起,以成立100周年为契机,IUPAC联合包括中国化学会在内的来自世界各个国家和地区的化学学术组织,共同发起“年度化学领域十大新兴技术”这一全球性活动,希望能在全世界范围内遴选出具有巨大潜力的创新技术,以此来改变当前的全球化学与工业界格局,推动实现联合国可持续发展目标(SDG)。目前,已有70个技术入选IUPAC化学领域十大新兴技术,展示了化学领域创造力的多样性与广泛性。

2025年世界科技与发展论坛由中国科协主办,论坛以“人工智能促进科技与发展”为主题,围绕人工智能与未来产业、绿色技术改造提升传统产业、医工融合下的同一健康新范式、开放科学与全球合作等四大议题,展开为期3天的深入交流与探讨,为推动加快形成人机协同、跨界融合、共创共享的智能经济和智能社会新形态提供思路和启示。

2025 年度 IUPAC 化学领域十大新兴技术

自 2019 年以来,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)每 年都会发布“化学领域十大新兴技术”。这一举措旨在展示化学 及化学家在可持续发展和人类福祉方面的战略性与创新性贡献, 并借此推动新兴成果的商业化应用和技术转移。今年的评选依旧 由全球科技工作者提案,经专家团队遴选产生。十大新兴技术涵 盖能够应对气候危机、推动可持续供应链转型,以及为人类健康 提供创新解决方案的前沿技术。2025 年具有变革潜力的化学领 域十大新兴技术的详细内容,请见下文。

交叉光刻体积打印(Xolography)

在 IUPAC 以往评选的化学领域十大新兴技术中,3D 打印的 潜力便已备受关注。此外,考虑到推动制造业向更高的可持续性、 更易回收及更安全设计方向发展具有重要意义,聚合物及其相关 领域的技术进展也常被列入化学领域十大新兴技术。其中之一的 交叉光刻体积打印(Xolography) 技术,代表着 3D 打印领域的 一项重要突破。其命名本身揭示了核心理念:通过交叉(X)光 束书写(graphy)出一个完整(holos)的三维物体。Xolography 最早于 2020 年提出,它融合了光化学与材料科学,能够以极高 的精度和前所未有的细节水平打印聚合物。其关键在于同时采用 两种不同波长的光与双色光引发剂(DCPIs):其中一种光用于激 活对紫外线敏感的树脂局部区域,另一种光则用于快速固化这些 已被激活的区域,从而确保结构稳定成型。总体而言,Xolography 能够以极高的效率制造三维聚合物结构,即使是复杂的中空构件 和精密的运动部件,也无需额外的支撑架。这项技术有望彻底革新塑料制品的生产方式,能够以打印级精度构建复杂结构,同时 避免传统逐层打印方法的繁琐与耗时。总体来看,该方案克服了 传统聚合物 3D 打印(尤其在互连部件制造方面)的诸多局限。 除高精度之外,Xolography 还具备令人瞩目的打印速度。部分研 究表明,其打印速度较传统方法提升了数个数量级,能够在数秒 内完成结构制造,而逐层打印机通常需耗时三十分钟以上。此外, 该领域的最新进展已实现连续打印过程,甚至在微重力环境下亦 能取得理想效果。该技术的主要推动者之一是德国的初创企业 Xolo GmbH,该公司已成功完成 800 万欧元 A 轮融资,并申请 了多项专利,进一步证明了 Xolography 在制造领域的巨大潜力。

碳点(Carbon dots)

2023 年,量子点的开发荣获诺贝尔化学奖。量子点是一种色 彩鲜艳、无处不在的纳米颗粒,已被广泛应用于从发光二极管领 域到肿瘤治疗等领域。碳点作为一种更环保的替代材料,通常还 具有更优异的生物相容性。其优势主要源于结构的可个性化设计, 研究人员可以通过简便的官能化与表面修饰策略,赋予碳点在传 感、生物成像、药物递送、催化、太阳能电池以及能源储存等领 域的多种应用潜能。碳点的结构因制备工艺而异。有些碳点具有 结晶的碳核,例如多层石墨烯片段(即碳量子点),而另一些则 以无定形石墨(即碳纳米点)或碳化聚合物片段(即碳化聚合物 点)为碳核。总体而言,无论采用何种合成策略,碳点的价值主 要体现在其可持续性、稳定性、良好的溶解性以及尤为重要的低 毒性。低毒性与可调性相结合,使碳点成为生物与医学应用中的 理想候选材料。通过合理的结构设计与调控,研究人员能够精确调节碳点的荧光性质以实现特异性的光学识别功能,同时可通过 修饰分子连接体或标记基团,将其靶向至生物系统中的特定结构 (如抗体、细胞器、细胞等)。这不仅在疾病检测与生物组织缺 陷成像中极具价值,在治疗领域同样潜力巨大。碳纳米点可搭载 药物递送载体,为光动力疗法、化疗等治疗手段提供解决方案。 近期,有研究发现以柠檬酸为前驱体制备的碳点在治疗碱灼伤中 表现出良好疗效,显著缩短了康复周期。尤为值得注意的是,碳 点的合成过程通常遵循绿色化学原则,可利用生物质等廉价且丰 富的可再生资源进行可持续制备。此外,碳点的个性化修饰能力 也推动了手性碳点的发展,为药物、DNA、氨基酸、糖类及其他 生物分子与活性化合物的检测开辟了新途径。与此同时,手性碳 点更在光催化、电催化、点击化学乃至替代 CRISPR 基因编辑中 的位点选择性切割反应等领域展现出独特潜力。尽管目前碳点的 研究仍主要集中于实验室阶段,但随着全球多家初创企业与衍生 公司投入其中,其商业化进程正加速推进。马来西亚的 Qarbotech 公司便是典型范例,其开发的碳点溶液可增强光合作用效率,开 创了碳点在农业领域的应用先河。

纳米链基生物传感器(Nanochain biosensors)

自“化学领域十大新兴技术”倡议发起创立以来,纳米技术 始终位列该榜单之中,约占入选技术总数的百分之十。秉承这一 创新理念,纳米链技术为生物传感领域提供了极具广阔前景的解 决方案。自本世纪初,研究人员便开始探索融合电学、电化学、 光学及力学等多种检测方法,通过对一维纳米结构进行修饰来实 现对分子(尤其是小分子与生物分子)的选择性灵敏检测。这些技术方案采用了多种材料体系,包括金纳米颗粒、碳纳米管和硅 纳米线等。通过对酶、抗体、蛋白质及 DNA 片段等不同“探测 元件”进行修饰,此类纳米传感器的检测限已成功降至皮摩尔至 飞摩尔浓度级别,在特定条件下甚至能够检测到单个分子。这一 重大突破超越了多数显微技术的检测极限,为创新性解决方案的 开发奠定基础,纳米链便是其中的典型代表。纳米链的设计灵感 最初源于对磁性纳米粒子的研究,这类粒子易于自组装形成有序 且稳定的结构,在部分生命体中也发现并分离出类似结构。如今, 研究人员已掌握按需制备纳米链的能力,通过在纳米链表面修饰 不同功能片段,纳米链在催化、药物递送以及疾病诊疗等多个领 域得到了广泛应用。纳米链的多功能性,不仅使其可根据表面修 饰实现不同用途,还为微流控芯片装置带来了创新性方案——由 较小颗粒构成的微小磁性细丝,其表面均包裹着抗体等活性探针, 这些纳米结构可作为物质分离与筛选的工具,若作为纳米级搅拌 棒使用,还能解决试剂混合问题。此外,纳米链的另一显著优势 是能够增强散射信号,可将光学显微镜的检测限从 200 纳米降低 至 50 纳米,从而实现对病毒的直接观测。基于这一特性,研究 人员成功研发出针对新冠肺炎与流感相关的 SARS-CoV-2、H1N1 和 H3N2 等病原体的高灵敏度检测技术。通过对非金属纳米颗粒 构成的纳米链进行相关生物标志修饰,其能够实现对特定疾病的 精准检测。在其他研究中,也开发了用于心脏病、肾脏感染、偏 头痛及部分肿瘤检测的纳米链生物传感器。其中部分纳米链能够 均匀分散于溶液之中,这一特性有利于定制化生物传感器的规模 化生产。尽管纳米链传感器的商业化应用目前仍处于早期研究阶段,但其已在个性化即时检测领域占据独特地位,并在癌症诊疗 方面取得了初步成效,有望引领疾病诊疗领域的创新性变革。

合成细胞(Synthetic cells)

一切源于化学——包括我们的细胞。多年来,化学家和生物 化学家通过多种方法,试图在实验室中重建细胞。一方面,合成 细胞可以作为“模拟”或简化的模型,帮助我们研究和理解生物 学中的一些基本过程,比如基因表达、代谢和分子间的相互作用。 另一方面,合成细胞也可能为生物技术和医学领域带来变革性的 应用,例如用于科研、诊断和治疗,具有完全定制的功能。合成 细胞可以用于药物的合成与选择性控制释放,甚至可发展出捕集 和利用二氧化碳的新技术。通常,合成细胞的构建方法可以分为 “自上而下”和“自下而上”两种。前者是指通过简化现有的生 命结构,去除不必要的部分,调控细胞的组成。美国 J. Craig Venter 研究所的一个科研团队采用这种方法成功创造了“第一个最小化 合成细胞”,他们将一种特定细菌的基因组缩短了一半,但其仍 可保持生物活性。这类合成细胞不仅有助于揭示生命的奥秘,还 能提供个性化基因表达的平台,从而创造“细胞工厂”。像基因 工程细菌一样,合成细胞可以用于高效生产化学品、生物燃料和 药物。另一方面,“自下而上”的方法则是利用组装原件拼接构 建细胞,通常使用脂质囊泡包裹其他生物分子,包括核酸、蛋白 质、酶,甚至简化版本的细胞器等。与基因工程和表达相关的问 题被简化,使得细胞的构建变得更加简单、快速,也更容易实现 大规模开发。人工细胞的应用范围广泛,从药物合成与递送到生 物反应器,甚至可以作为生物“计算机”使用。事实上,人工细胞的复杂性已经超越了基因表达的范畴,现在的一些例子甚至能 展示细胞如何改变形态、移动并进行相互沟通等。虽然目前这项 技术仍处于初期阶段,但研究人员对合成细胞的潜力充满信心。 甚至有专家认为,mRNA 新冠疫苗和采用脂质体封装的药物配 方,正是“自下而上”结构的简单示范,展示了该技术的巨大潜 力。总体来看,合成细胞不仅能帮助我们更好地理解生命,还能 够为改善健康提供解决方案。

单原子催化(Single atom catalysis)

多相催化剂持续占据市场主导地位。传统多相催化剂中,金 属作为活性位点分散在活性炭、陶瓷材料等载体上。然而在本世 纪初,化学家提出了一个令人振奋的想法,以实现更高效、更可 持续的工业催化。这是一种能够结合多相催化剂能力与酶的精确 性和选择性的催化方式:单原子催化。与负载的原子簇或纳米粒 子不同,单原子催化剂使用锚定在载体表面的孤立的单个原子。 因此,每一个催化位点都完全暴露于反应物之中,从而在理论上 实现了 100%的原子利用率、最大化的反应活性,以及或许更为 关键的可持续性的提升。这不仅源于单原子催化剂更高的效率, 还得益于其对贵金属用量的减少以及催化剂的可循环性的提升 ——研究表明,单原子催化剂在多次回收与循环反应后仍能保持 活性。过去二十年间,研究人员已报道了涵盖元素周期表多种元 素的单原子催化剂,不仅包括传统贵金属铂、钯、铑,也包括丰 度更高的替代金属,如铁、镍、铜等。例如,铜单原子催化剂已 被证明是一种极具潜力的催化剂,可用于电化学转化二氧化碳生 成高附加值化学品。此外,单原子催化剂有时还表现出不同于常规块体多相催化剂的独特催化性能。这种差异来源于其不同的配 位环境:单原子的配位结构具有更好的可调控性和可修饰性,使 活性位点形成独特的电子结构,从而影响选择性并抑制副反应的 发生。因此单原子催化剂的反应性被称为“独特而多能”。这种 特性使其在能源转化领域日益受到关注,例如 CO2 增值转化为 化学燃料、水分解制氢以及绿氨合成等。此外,单原子催化剂也 已成功催化一些商业化反应,如 Suzuki 偶联反应,并正逐步向 更具规模化和稳健性的工业解决方案迈进,准备进入大规模市场。 据报道,庄信万丰(Johnson Matthey)催化剂公司正致力于利用 单原子催化剂开发可持续解决方案,而其它供应商也已开始提供 应用于能源转化、石油精炼及高端合成反应的单原子催化剂产品。 目前,最有可能的下一个前沿方向是手性催化。一些研究已开始 探索进一步完善催化“最终前沿”(单原子手性催化)的可能性, 旨在复刻酶的选择性和特异性,同时保持单原子催化剂所具备的 商业化优势。

热凝胶高分子(Thermogelling polymers)

聚合物与塑料屡次入选 IUPAC 发布的“化学领域十大新兴 技术”榜单。这类材料自 20 世纪初问世便得到了广泛使用,并 在解决环境污染问题中发挥着重要作用。聚合物科学的创新通常 能够显著提升材料的可持续性,同时催生出人意料的新应用。热 凝胶高分子便是一个典型的例子。这种智能材料仅需温度这一唯 一触发因素,便能自发由液体转变为凝胶,无需任何化学交联剂 或额外刺激。这一特性使其在化妆品、医学成像、药物递送和生 物工程等领域展现出巨大的潜力,尤其推动了人工组织再生方面的研究。大多数热凝胶高分子不仅功能多样,其设计更以生物相 容性为核心。通常情况下,温度变化会触发线性共聚物首先形成 胶束,继而构建出更复杂的网络结构,最终稳定成型。在生物医 学应用中,该材料的一大优势在于其“可注射性”。在液态(溶 胶状态)下,它可以被轻松注入体内,随后在体内自发完成溶胶 到凝胶的逐步转变。例如,在药物递送中,凝胶能够实现活性成 分在靶向区域的持续控释,这在癌症等复杂疾病的治疗中显示出 巨大潜力。此外,材料初始为液态的特性也为 3D 打印带来了新 机遇——这一平台可用于制备生物相容性的支架,广泛应用于创 面修复、细胞培养或类器官构建等领域。热凝胶高分子在眼组织 修复方面所展现的潜力,堪称该领域最令人振奋的成果之一。曾 几何时,玻璃体一旦受损,几乎无法修复或替换,这常引发视网 膜病变甚至脱落,导致永久性失明。如今研究人员利用热凝胶高 分子,成功模拟了玻璃体的特殊结构与特性,开发出兼具相似黏 度与透明度的替代材料,用于修复视网膜脱离。随着时间推移, 这种凝胶可刺激并支撑眼中胶原蛋白、原纤蛋白和玻璃素等天然 结构的再生,从而显著减少视网膜手术的并发症。目前,针对此 类高分子的开发正双管齐下:一些初创企业正致力于挖掘此类高 分子的临床与商业价值,而科研界也在积极拓展其在 3D 生物打 印、软体机器人以及环境传感等新兴领域的应用边界。

增材制造(Additive manufacturing)

人们常说,文艺复兴时期的艺术家米开朗基罗只是“看见” 了大理石坯料中蕴藏的雕像,而后剔除多余部分,便创作出了如 意大利佛罗伦萨的《大卫》雕像这样的艺术品。增材制造则恰恰相反,它通过逐层累积材料的方式构建物体,从而最大限度地减 少材料浪费。由于聚合物和塑料打印在制造业中的应用潜力,“增 材制造”常与“3D 打印”划等号。但其他核心技术同样采用叠 加原理的工艺也可归入此范畴。化学对于进一步提升增材制造的 可持续性具有关键作用。这既包括通过材料科学创新研发具有更 佳生物降解性和可回收性的可打印聚合物、陶瓷及生物基材料, 也涉及开发墨水、树脂和丝材等领域的可持续解决方案,以提升 增材制造工艺本身的韧性与能效。这些研究成果推动了例如利用 复合聚合物及金属粉末进行金属增材制造方面的进展。相较于现 有替代方案,该技术不仅提升了生产效率,还因未使用溶液易于 回收而减少了废弃物产生。此外,3D 打印技术的最新突破为制 造中空高强度结构(如支架与格栅)创造了可能。工程学领域的 优化有助于制造更轻量化部件,这在机械制造领域尤其具有应用 价值。在此背景下,增材制造将通过减少材料消耗提升可持续性, 制造更轻的汽车和飞机,降低产品全生命周期的碳排放。该技术 还能通过为实验室研究人员和创新者开发新型应用,提升化学领 域自身的可持续性。增材制造既有助于制造更可持续的实验设备, 又能通过 3D 打印低成本原型机与演示模型来加速产业化进程。 更重要的是,多数零部件设计图均以开放获取形式发布于资料库, 这不仅推动了创新技术的快速落地,更构建了全球化学家协同创 新的生态系统。据报道,赢创、空中客车、Carbon 等大型企业已 开始布局增材制造领域,为削减二氧化碳排放、推动商业化应用 贡献力量。

用于结构解析的多模态大模型(Multimodal foundation models for structure elucidation)

人工智能(AI)已成为当今的热门词汇,甚至在某些语境下 因其对环境的影响而带有负面含义。然而,AI 的一些创新性应 用正在为化学家的研究带来实质性便利,不仅能够加速分析过程, 还能减轻重复性工作的负担,从而为创造性探索释放更多时间— —这一趋势早在 2020 年的“化学领域十大新兴技术”中已被强 调。结构解析用分子模型正是其中的典型代表:该类技术充分融 合了机器学习、深度学习与人工智能方法,能够以整体化方式解 析来自不同光谱学手段的数据,例如红外光谱(IR)、核磁共振 (NMR)、紫外光谱(UV)以及质谱(MS)等。相较之下,传 统方法往往仅依赖单一光谱技术。“多模态”(multimodal)方法 的核心优势在于数据之间的互联互通,使算法能够建立起对分子 与材料结构的综合认知。例如,在实验条件受限、缺乏昂贵仪器 与数据库的实验室中,该方法可显著降低结构解析成本——仅依 靠简单的红外测试便可能获得分子结构信息。模型通过匹配输入 光谱与现有数据点,跨越复杂模式进行比较与学习,从而快速指 派最优结构。除了使结构解析更加普惠化之外,这类多模态模型 还具备加速药物发现与材料创新的潜力,并可用于污染监测、质 量控制及法医分析等领域中的过程优化。这些模型通常依托于公 开数据库(包括专利数据)进行训练,以确保算法从标准化数据 源中学习。尽管目前该领域仍处于起步阶段,但已引起如 IBM 等 科技公司的广泛关注。现有模型尚无法完全具备受过训练的化学 家的推理与创造能力,但随着相关技术持续创新,尤其是在结构表达标准(如 InChI 与 SMILES)解释能力的提升方面,模型的 性能将不断优化。可以预见,在不久的将来,AI 将进一步减轻化 学家在结构解析中的重负,使结构确定过程更加智能与高效。

直接空气捕集(Direct air capture)

我们必须利用一切可行方案来应对气候危机。尽管常被质疑 为一种补救措施,直接空气碳捕集已被普遍认为是降低大气中二 氧化碳浓度、减缓气候变化影响的战略性解决方案。化学在解决 直接空气捕集二氧化碳的核心难题中起着至关重要的作用,即如 何成功封存一种在大气中占比仅万分之四的物质。这一浓度足以 引发气候变迁,但如此低的浓度也对碳捕集材料的吸收效率提出 了极高要求。为攻克此难题,化学家提出了两种互补的路径。其 一依赖于化学反应进行吸附,即采用氢氧化物、氧化物、硼酸盐 及胺类等碱性化合物来“捕获”二氧化碳,通常生成碳酸盐或类 似盐类。此法主要弊端在于再生过程能耗过高,需在高温条件下 进行。其二则有赖于金属有机框架(MOFs),2019 年化学领域十 大新兴技术之一。MOFs 具有多孔结构,拥有极高的吸附比表面 积,使其成为选择性储存包括 CO₂在内的气体分子的理想材料。 通常物理吸附剂对二氧化碳的捕集效率低于化学吸附剂,但其再 生过程更简单,这使 MOFs 在工业应用领域更具吸引力。当然, 化学家也研究了整合方案——通过在金属有机框架上修饰胺类 等活性基团。该策略不仅提升了吸附容量,相比于吸附大气中其 他气体分子,还增强了对二氧化碳的选择性。有很多基于 MOF 的技术方案已进入中试阶段,甚至开展工业示范。总体而言,直 接空气碳捕集在全球范围内已成为碳捕集的重要备选方案。若干成熟度高的工业示范已将每吨二氧化碳捕集成本降至 100 美元 以下,这已经超越了国际能源署的最乐观预测。然而,有研究指 出该技术尚缺乏规模扩展性与运行稳定性,Climeworks 与 Ørsted 等企业部分项目的关停或减产消息也佐证了这一观点。尽管碳捕 集技术有助于实现气候中和目标,但其要成为一种成本可控、可 大规模推广的具有竞争力的方案,仍有待进一步的技术研发与工 艺改进。

电化学碳捕集与转化(Electrochemical carbon capture and conversion)

直接空气捕集(DAC)技术提供了一种直接从大气中捕获二 氧化碳的途径,而电化学方法则进一步将捕获的二氧化碳作为替 代碳源,转化为化学品、燃料及其他高附加值产品。电化学碳捕 集的实例最早可追溯至 20 世纪 60 年代至 70 年代,当时主要作 为吸附法的补充技术。采用电能作为驱动力,不仅可以降低运行 成本,还能与太阳能、风能、地热等清洁能源耦合。此外,电化 学过程在性能上往往优于传统热化学途径,有助于降低整体能耗 与环境影响,因而成为直接空气捕集技术的极具吸引力的替代方 案。不仅如此,电化学方法还能高效释放二氧化碳气体,相比传 统解吸过程,能耗更低。更重要的是,电化学技术为二氧化碳“捕 集—转化—利用”的无缝衔接提供了机会:一旦被捕获,二氧化 碳即可作为碳源,用于制备一氧化碳、甲酸、甲醇、乙烯、长链 碳氢化合物等关键化工原料。近年来,越来越多的研究展现了二 氧化碳电化学还原反应(简称 eCO2RR)的广阔前景。自 1985 年 首次报道 eCO2RR 实例以来,催化、材料科学和工程领域的进步已完善了制备小分子化工原料过程,并为更具挑战性的反应(如 碳氢化合物合成)奠定了基础。在这一领域,以铜、镍等地球丰 度高的金属为主体制成的电催化剂已显示出巨大潜力,能够将二 氧化碳转化为链长多达六个碳原子的直链和支链碳氢化合物。作 为一个新兴领域,eCO2RR 目前仍未达到能与石油炼制中传统热 化学过程相竞争的水平。然而,电化学方法仅依赖电能作为唯一 能源,不仅提高了过程的可持续性,而且推动了化学品的普及与 就地生产。尽管尚处于早期阶段,距离规模化与工业应用尚远, 但 eCO2RR 仍被视为一种以可持续方式生产高附加值化学品的 有前景的替代方案。总体而言,尽管电化学方法是一种新兴的二 氧化碳捕集与转化技术,但其在推动可持续发展与循环经济、减 缓气候变化影响方面的潜力显而易见。进一步的研究无疑将揭示 和催生更多创新成果,推动二氧化碳从废弃物转变为基础原料, 使其成为化学工业制造过程的关键起始材料。

结论

在连续开展评选的第七年,IUPAC“化学领域十大新兴技术” 倡议继续关注可持续性与循环性,将新的创新理念联系起来,共 同迈向更加绿色的未来,同时也持续高度关注有助于改善人类健 康的新方法的开发。总体而言,2025 年度“化学领域十大新兴技 术”的评选由专家委员会从全球提名中精心遴选,延续了自 2019 年首份榜单以来的精神——彰显化学及化学家在应对最紧迫社 会问题中所蕴含的巨大潜力。 这一倡议旨在聚焦全球范围内仍处于早期发展阶段的多样 化技术,以提升其知名度,促进技术转移与市场化应用。本届评选范围扩展至七十项技术,展示了化学领域创造力的多样性与广 泛性。IUPAC 希望通过将这些高度创新的理念推向聚光灯下,进 一步激励跨学科合作,加速向更加可持续与公平的世界迈进。

致谢

作者谨向所有为 2025 年度“化学领域十大新兴技术”提供 创意与提案的人士表示感谢,并感谢参与最终评选的专家评审团 成员,包括:Ehud Keinan、Javier García Martínez、Arasu Ganesan、 Molly Shoichet、Juliane Sempionatto、Mamia El-Rhazi、Jorge Alegre Cebollada、Bernard West、Natalia Tarasova、Zhigang Shuai(帅志 刚)、Rai Kookana 以及 Kira Welter。特别感谢 Michael Dröscher, 他不仅担任评审委员,还自 2019 年项目创立以来持续负责协调 该项工作;同时感谢 Fabienne Meyers 在编辑过程中给予的全力 支持与耐心。当然,也要向 Bonnie Lawlor 致以特别的谢意,感 谢她在组织会议、记录纪要以及修改稿件方面所展现出的无限耐 心,使得本文的可读性与质量得到了显著提升。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn