研究背景

锂硫电池(LSB)因其高理论能量密度、丰富的硫资源和低环境污染等优势,成为了有前景的下一代储能技术。然而,LSB在实际应用中仍面临一些挑战,尤其是反应动力学缓慢和多硫化锂(LiPSs)的穿梭效应,这些问题严重限制了LSB的循环稳定性和能量效率。近年来,研究人员通过锂硫催化化学的应用,深入探讨了如何改善这些问题,并取得了显著的成果。催化剂的设计和优化,尤其是在促进LiPSs的转化、加速反应动力学方面,已经成为提高LSB性能的重要方向。然而,放电过程中绝缘产物硫化锂(Li2S)的沉积会导致催化剂表面被钝化,从而严重影响了催化剂的稳定性和电池的长效运行,这一问题一直未得到足够的重视。

成果简介

为了解决这一问题,山东大学熊胜林教授课题组提出了一种催化剂诱导的界面调控策略,通过开发了一种新型的磷掺杂碳负载铌磷化物(NbP/PC)催化剂,显著提升LSB的性能。结合动力学分析、理论计算以及原位/非原位表征技术证实了该催化剂不仅具备优异的本征催化活性,还通过诱导的功能性界面结构显著提高了锂离子(Li+)的运输效率,从而促进了Li2S的分解,避免了催化剂活性位点的钝化现象。这一创新界面设计使得LSB在大倍率、高载量和长循环稳定性方面展现出了显著的性能提升。组装的505.4 Wh kgtotal-1软包电池能够稳定循环20圈。相关成果以“Niobium Phosphide-Induced Sulfur Cathode Interface with Fast Lithium-Ion Flux Enables Highly Stable Lithium−Sulfur Catalytic Conversion” 发表在国际顶级期刊Angewandte Chemie 上。课题组王鹏博士为本文第一作者。

内容表述

Li2S的沉积导致的活性位点失活问题是锂硫催化化学中的一个重要挑战。与负极侧固体电解质界面(SEI)膜的作用机制相似,正极侧含硫物种的阶段性转化与Li+通过正极界面层的动力学密切耦合。因此,通过正极侧界面层的功能性设计来精确调控Li2S的沉积/分解动力学,可以有效避免Li2S对催化活性位点的钝化。然而,催化剂对正极侧界面层的调控作用尚未得到有效的研究。

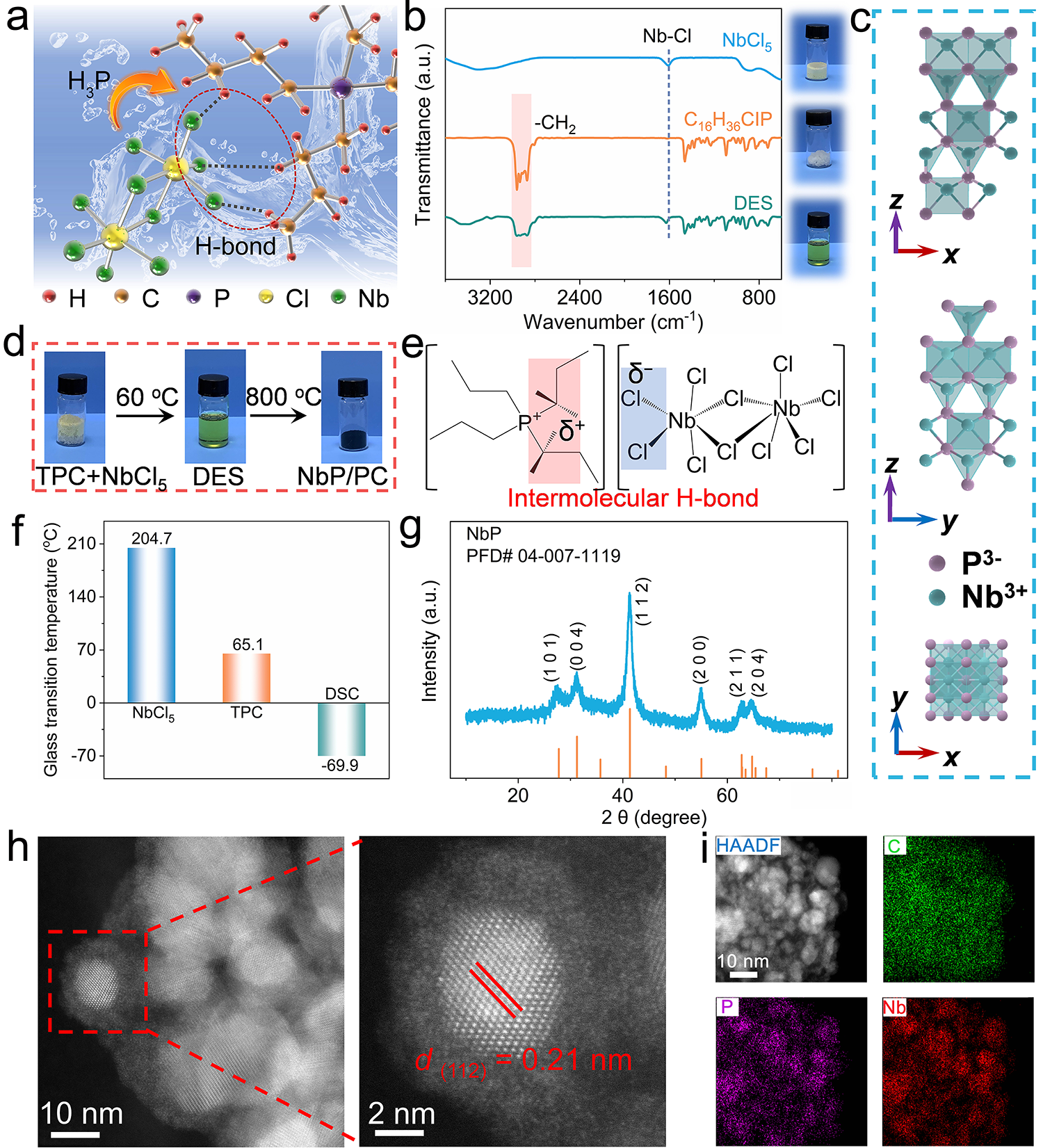

图1. 低共融溶剂法制备NbP/PC及晶体结构分析

在本研究中,四丁基膦氯化物(TPC)与五氯化铌(NbCl5)混合形成的低共融溶剂体系中的氢键网络起到了至关重要的作用。红外光谱中TPC中-CH2特征峰精细结构的弱化以及NbCl5中Nb-Cl特征峰的红移表明氯化铌中的氯与TPC中的H形成氢键,这种氢键网络提供了稳定的反应环境,限制了NbP颗粒的过度生长,使得NbP颗粒得以保持较小尺寸并均匀分散在碳基支持材料上,从而提高了催化活性位点的利用率。同时,TPC热解生成的H3P作为磷源,实现了反应物的原位自磷化过程。物相及形貌表征证实了所制备的NbP具有纯相的晶体结构和分散性。

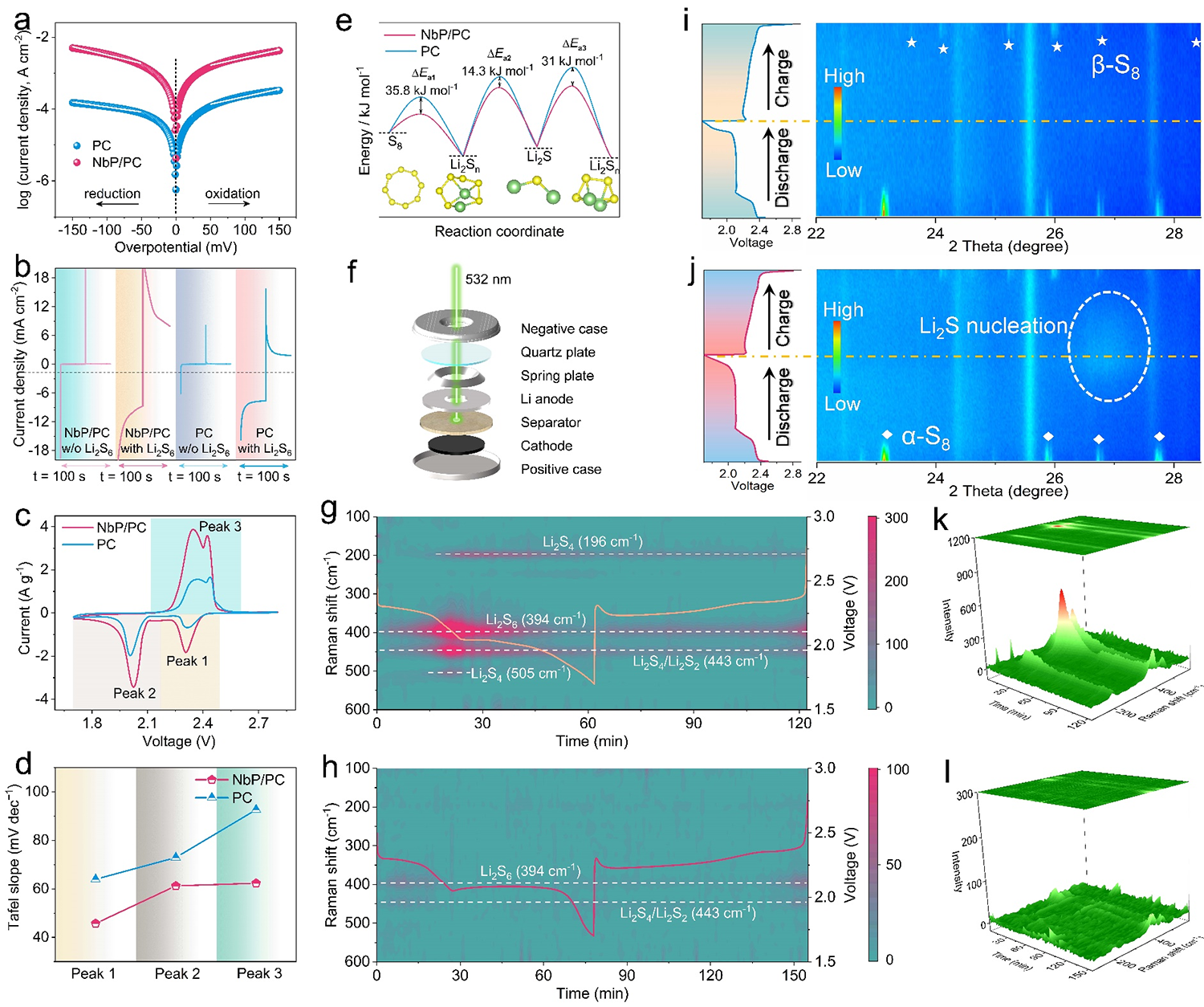

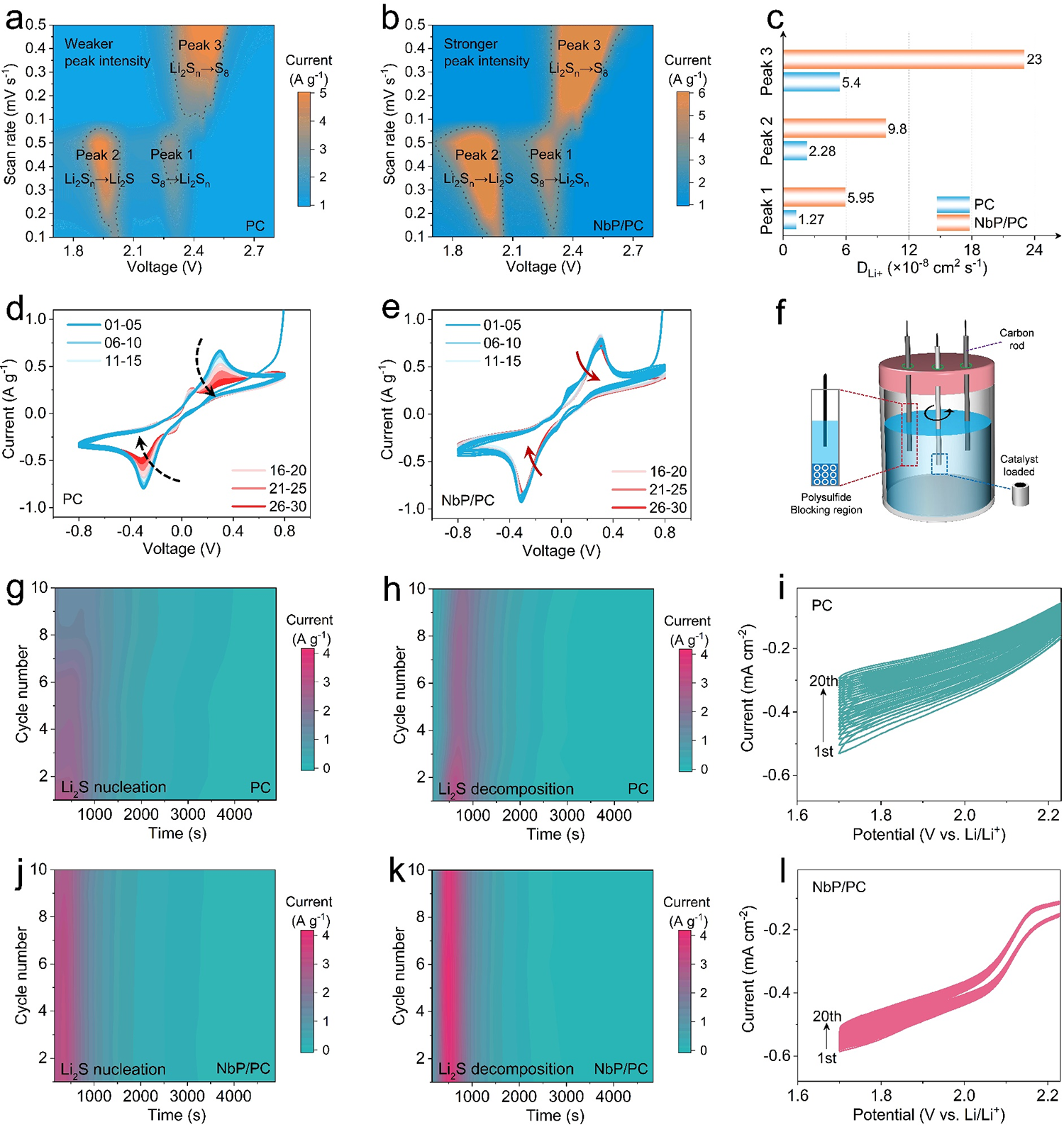

图2. NbP/PC的本征催化活性评估

通过一系列动力学分析,NbP/PC催化剂展现出优异的本征催化活性,能够双向促进含硫物种的转化。正极侧的原位X射线衍射(XRD)结果表明,NbP的引入显著加速了固相产物Li2S的形成和分解速率,且增加了其转化的数量,提升了α-S8、Li2S与β-S8之间的转化效率,从而加快了锂硫催化动力学。负极侧的原位拉曼光谱分析显示,NbP/PC组装的LSB负极侧并未检测到明显的LiPSs信号峰,表明LiPSs的穿梭效应得到了有效抑制。以上结果共同验证了NbP/PC在吸附和催化反应中的强效性能。

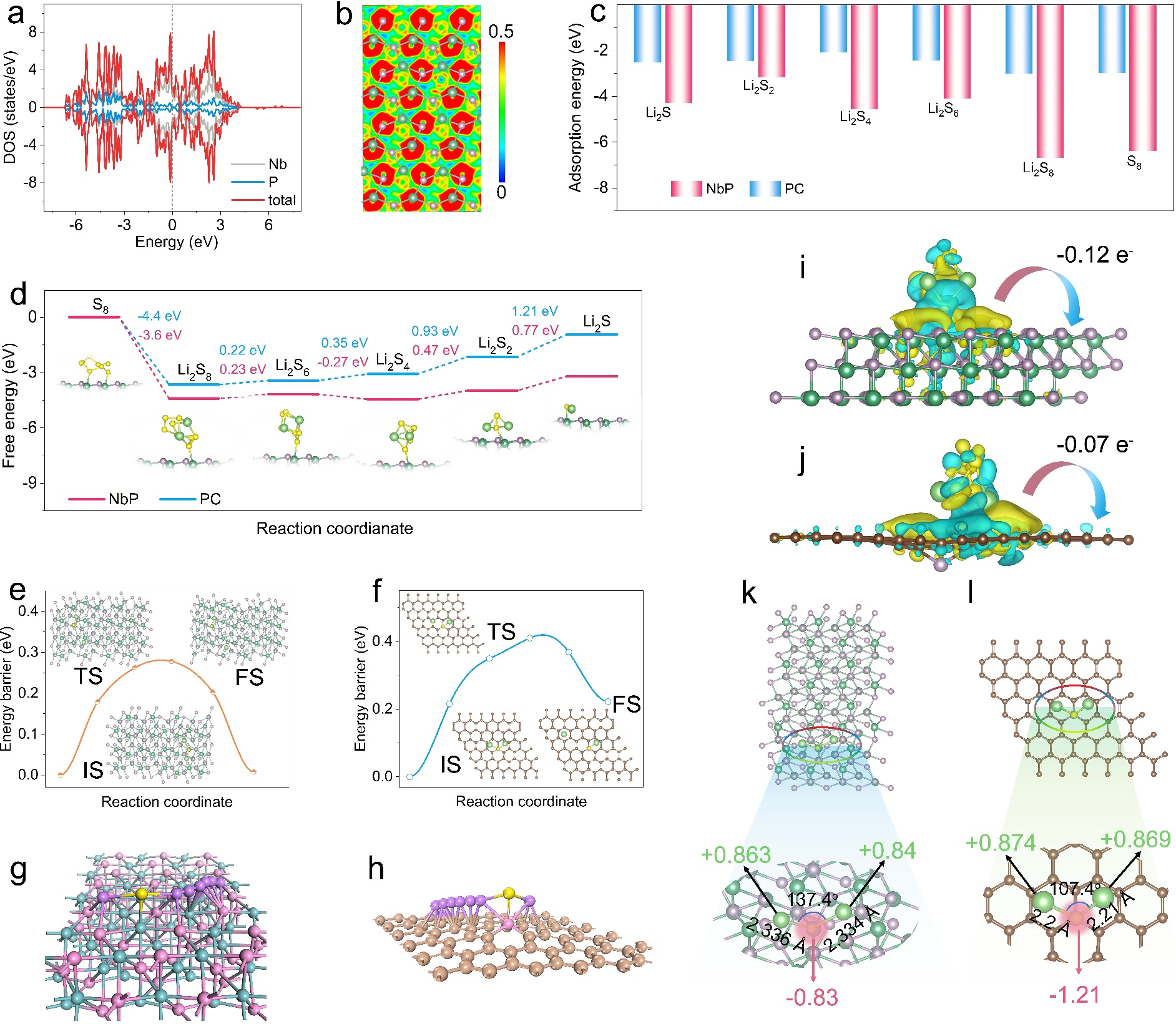

图3. NbP/PC的锂硫催化性能的第一性原理计算

理论计算表明,NbP呈现零带隙结构,从而展现出优异的电导率。此外,NbP对多硫化锂表现出显著的高吸附能,同时在与Li2S4的相互作用中展现出高效的界面电荷转移能力,这一特性在放电过程中有助于降低Li2S的成核能垒。通过d-p和s-p杂化轨道,NbP分别与Li2S中的S和Li发生作用,进一步扩展了Li2S的键长和键角,显著降低了其分解能垒。这些特性为NbP在LSB中高本征催化活性提供了理论依据。

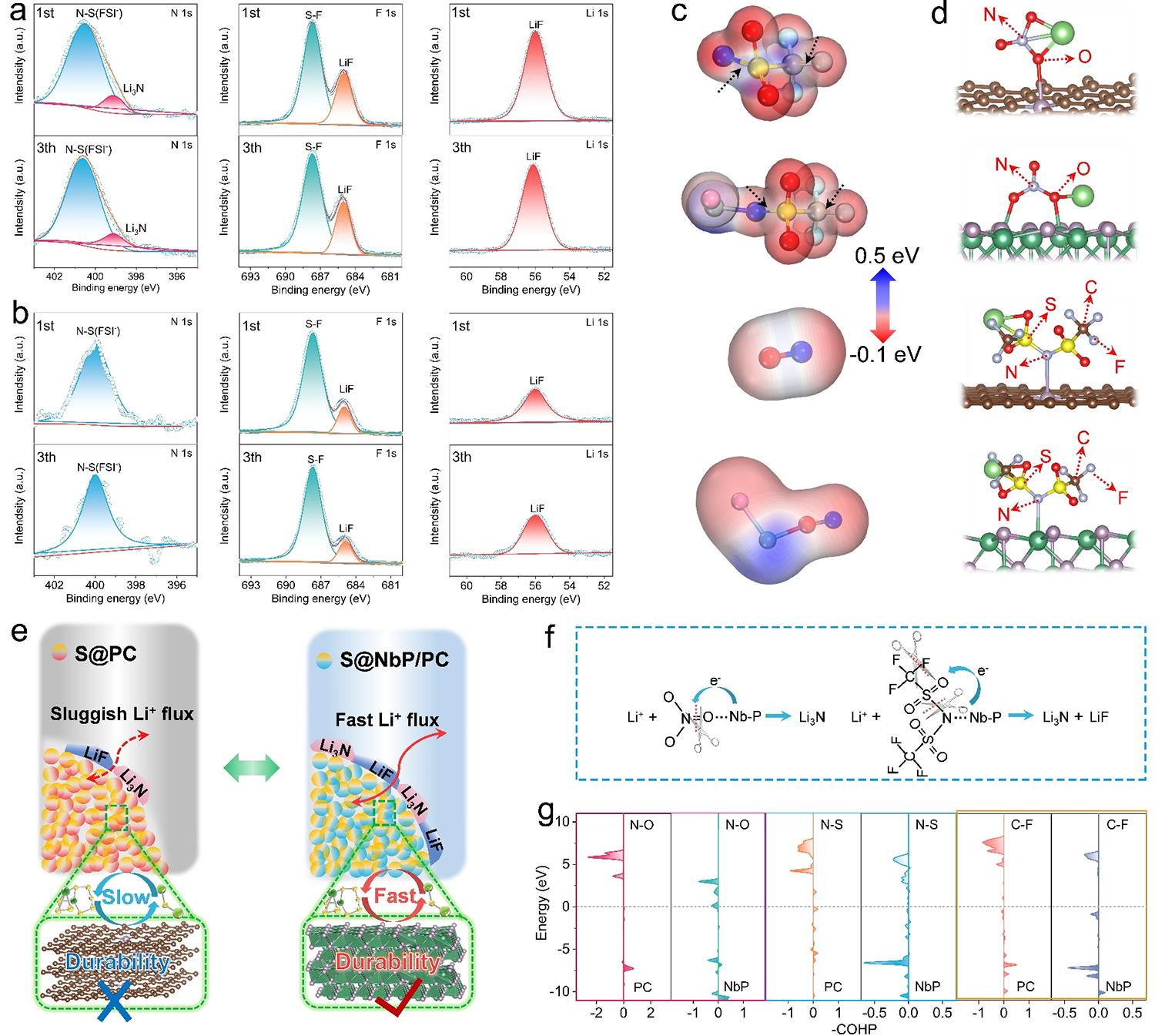

图4. 高通量锂离子界面正极界面形成机制

图4表明,NbP显著促进了锂盐(LiNO3和LiTFSI)的解离,形成富含LiF和Li3N的界面层,这些无机物具有优异的锂离子运输能力。XPS分析显示,NbP促进了LiF和Li3N的形成,主要来自电解液中LiTFSI和LiNO3的分解,并且该界面成分在首圈后即达到稳定。理论计算和电荷密度分析进一步验证了NbP通过分子间杂化作用,降低了锂盐中N−O、N−S和C−F键的静电势,增强了反键轨道占据,促进了锂盐解离。COHP计算显示,NbP减少了轨道杂化,降低了N−O、N−S和C−F键的键能,进一步加速了锂盐的解离过程。整体来看,NbP通过“分子剪刀”效应促进了锂盐解离,在正极侧形成了高通量的锂离子界面层,改善了Li2S分解动力学,有效防止了催化位点钝化。

通过CV测得的Li⁺扩散系数表明,NbP/PC基材料的Li⁺扩散能力显著高于PC基材料,这表明富含LiF和Li3N的界面层促进了Li⁺的扩散,有助于Li2S的生成和分解,进而抑制活性位点的钝化。通过一系列催化稳定性测试进一步证明了NbP/PC的催化耐久性和稳定性,验证了功能性界面层对于抑制活性位点失活的作用。

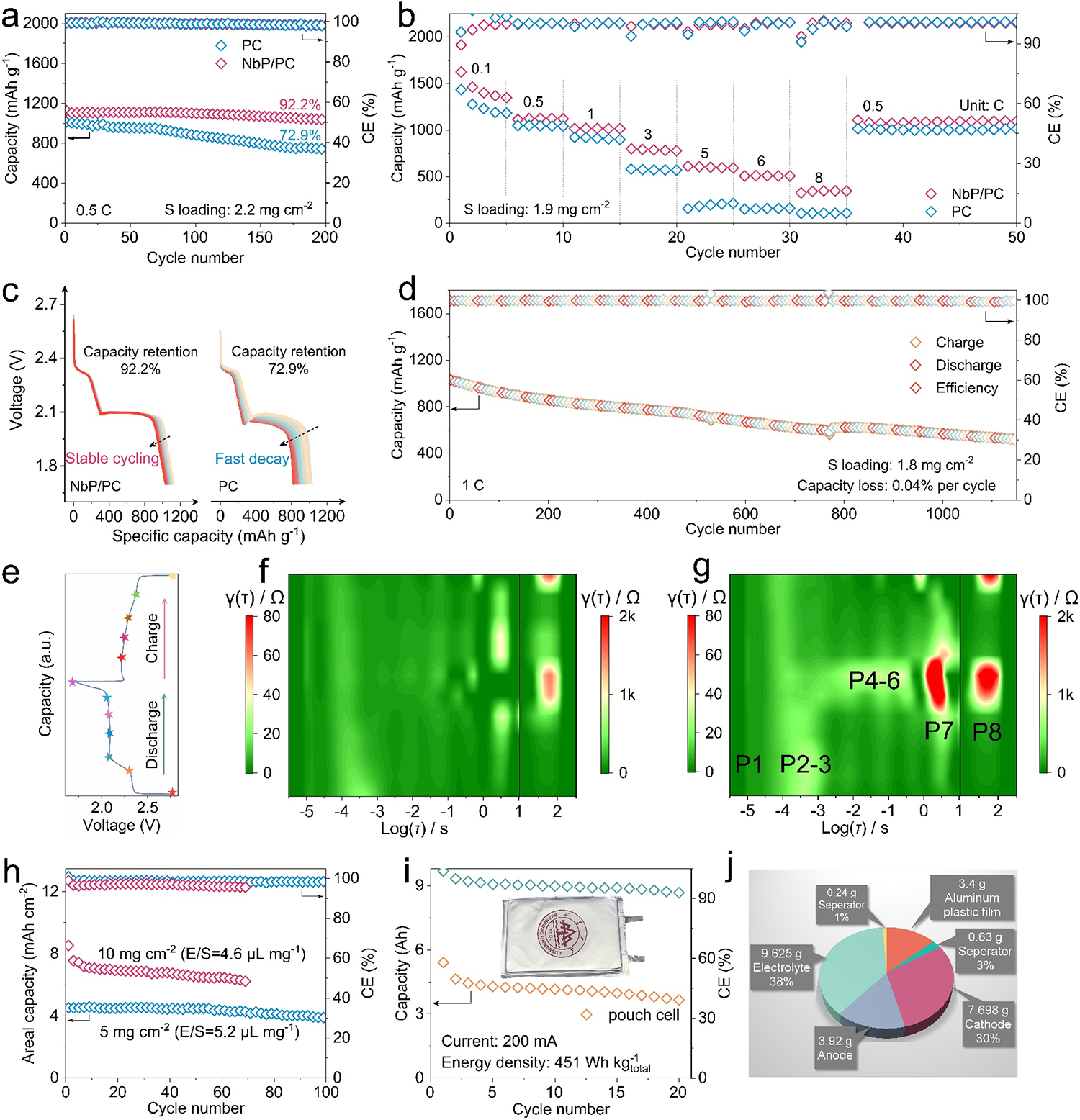

图6.NbP/PC组装的LSBs性能评估

原位阻抗分析及其松弛时间分布(DRT)定量计算进一步证实了该功能化界面层在促进高通量Li⁺传输方面的关键作用,从而保持NbP/PC在Li2S成核和分解过程中的高效催化活性。得益于NbP/PC丰富的催化活性位点、高的本征催化活性及催化稳定性,相应的LSBs表现出优异的电化学性能(8 C倍率比容量高达349 mAh g-1; 1 C循环1150圈,每圈容量损失仅为0.04%; 组装的软包电池在E/S=2.5 μL mg S-1条件下, 能量密度高达451Wh kgtotal-1,且能够稳定循环20圈)。

结论

综上所述,该研究提出了一种新型的NbP/PC催化剂,用于LSBs的功能化硫正极载体,该催化剂兼具优异的本征催化活性和稳定性。研究表明,NbP/PC能够通过分子间杂化相互作用有效诱导锂盐的解离,并在阴极界面原位构建富含LiF和Li3N的界面层,实现高效的Li⁺传输通道。该界面层能够促进Li2S的分解,进而有效防止催化活性位点的钝化。原位阻抗分析及Li⁺迁移行为的定量计算进一步证实了该功能化界面层在促进高通量Li⁺传输方面的关键作用,从而保持NbP/PC在Li2S成核和分解过程中的高效催化活性。得益于NbP/PC丰富的催化活性位点、高的本征催化活性及催化稳定性,组装的锂硫软包电池实现了451 Wh kg⁻¹的高能量密度,并在20次循环后仍保持优异的性能,远优于众多现有报道的LSBs。该研究不仅为解决LSBs中催化活性位点钝化问题提供了一种全新的解决方案,还开辟了一条新的研究方向,为高性能LSBs的发展提供了重要参考。

通讯作者简介

熊胜林教授,山东大学特聘教授,山东省泰山学者,国家级领军人才。课题组一直围绕在介观尺度下如何实现无机能源材料精准可控合成与组装的关键科学问题开展基础应用研究,尝试用简单的化学原理和合成策略,可控合成新颖的无机介观尺度复合组装结构材料,将其应用在碱金属 (锂、钠、钾)二次电池、锂硫二次电池、水系电池等领域。近五年以通讯作者在Acc. Chem. Res., Angew. Chem., Adv. Mater., CCS Chem.等主流刊物发表论文60余篇;并受邀为Acc. Chem. Res., Adv. Energy/Funct. Mater., ACS Nano撰写综述论文。论文总他引26,000余次,单篇最高他引780余次,H指数92。

奚宝娟教授,山东大学教授,山东省泰山学者青年专家,山东省杰出青年基金获得者,全球高被引学者。秉持严谨的学术态度和开放的研究视野,注重培养学生的独立思考能力与创新意识。在科研指导中,既强调理论深度,又注重实践应用。课题组多年来致力于无机固体材料的化学研究,主要以储能、光/电催化为导向对无机材料在纳米尺度、微纳结构方面进行晶体材料及其组装结构的普适制备、选择性合成进行方法学的探索,并且对材料在储能和光/电催化应用方面开展基础应用研究。近三年在Angew., Adv. Mater., CCS Chem., Nano Lett., Adv. Energy Mater.等主流刊物发表通讯作者论文30余篇。

声明:化学加刊发或者转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 电话:18676881059,邮箱:gongjian@huaxuejia.cn